« Jardin des aveugles » 2022 © Amine Habki courtesy Renan Grossiat & galerie Kamel Mennour

A la suite d’un premier moment à l’invitation de l’artiste Romain Vicari avec Thundercage, un format d’exposition éphémère et sauvage, Inès Geoffroy, commissaire indépendante et responsable des expositions à la Villette, est invitée par l’équipe de l’ICI – Institut des Cultures d’Islam à poursuivre l’exploration militante et intersectionnelle d’artistes queers arabo-musulmans dans ses espaces. L’exposition La rhétorique du rideau revendique d’habiter une forme de complexité et d’entre-deux en résistance aux assignations et fétichisations liées au genre, à l’origine ou aux croyances. Une auto-détermination qui passe par des identités mouvantes et en rupture avec les codes dominants pour dessiner une forme d’utopie concrète comme l’exprime Inès Geoffroy, partie prenante de ce processus d’émancipation collective. Elle revient sur les échanges et inspirations qui ont nourri les choix et les réponses données par chacun des artistes. Une journée de performances et d’activation poétique prolonge un parcours où la pudeur cède la place à une contestation plus politique, le rideau faisant office de seuil ou de métaphore agissante.

Après être passée par l’Institut du Monde Arabe et la Philharmonie de Paris, Inès Geoffroy est responsable des expositions à La Villette, où elle s’occupe notamment de la direction artistique de l’événement annuel 100% L’EXPO, dédié à la jeune création. Elle mène en parallèle une activité de curatrice indépendante : elle a curaté le solo show de l’artiste Aïcha Snoussi à la Galerie La La Land, co-curaté avec Mathilda Portoghese les deux éditions du programme vidéo FINAL GIRLS, à DOC! (2022) et au Centre Wallonie-Bruxelles/Paris (2024). Elle est également l’une des fondatrices du collectif B93, dédié à la valorisation d’un tiers lieu à la Courneuve, pour lequel elle a co-curaté avec Laure Togola l’exposition B93 PREQUEL au Sample et l’exposition du collectif B93 à la 67e édition du Salon de Montrouge.

Son activité d’écriture et de recherche se focalise sur les représentations des personnes de culture musulmane dans l’art contemporain et plus spécifiquement des personnes queers et sexisées. Sa dernière publication dans Gaze Magazine (n°4 juin 2023), explore la thématique de la bisexualité des femmes musulmanes via la figure de l’Odalisque.

Marie de la Fresnaye. Comment avez-vous décidé du choix du titre ?

Inès Geoffroy. Il est inspiré d’une notion empruntée au livre Amour de l’écrivain, poète, réalisateur Jamal Ouazzani (podcast JINS) qui développe une réflexion autour du lien intime, du genre et de la sexualité des personnes arabo-musulmanes ou arabes et musulmanes, l’un des points de départ de ce projet. A partir d’un récit (et non d’une identité) de l’intersectionnalité qui s’inscrit dans une culture, un héritage, une spiritualité musulmane mais également une psyché, une intimité, un quotidien en dehors des normes dominantes et générant des espaces de contradiction ou de rejet, nous avons souhaité montrer que ces vécus existent dans des moments de friction et des interstices revendiqués. La rhétorique du rideau vient en contrepoint de l’injonction du coming out qui existe en Occident autour de ce que l’on choisit de montrer, à qui et selon quel contexte. Un travail de l’ordre de la nuance, de la subtilité parce qu’elle nous permet de nous prémunir potentiellement de formes d’instrumentalisation ou de fétichisation. Des identités mouvantes que l’on souhaite garder comme telles car liées à un geste d’autodétermination, de négociation permanente avec ces marges que l’on revendique et célèbre par ailleurs dans l’exposition.

MdF. Comment avez-vous sélectionné les artistes parmi ceux présents dans le contexte de Thundercage, premier chapitre de l’exposition ?

IG. L’invitation de Romain Vicari pour la 41ème édition Thundercage est intervenue dans le contexte compliqué de l’entre-deux tour des élections législatives. Étant donné le côté sauvage et en extérieur de l’exposition, j’ai voulu en faire une sorte de manifeste politique. Cette première journée a créé un moment fondateur entre nous autour d’un espace de célébration militante et joyeuse qui faisait sens.

La sélection s’est faite, en collaboration avec l’équipe de l’ICI, de façon simple, évidente et instinctive d’artistes avec qui j’étais déjà en échange et qui rejoignaient ces réflexions intimes que je pouvais avoir. Je n’ai pas voulu imposer un point de vue curatorial ou surplombant.

Vue de l’exposition La rhétorique du rideau, ICI – Institut des Cultures d’Islam, crédit Maurice Tric

MdF. Qu’est-ce-qui unit ces artistes ?

IG. Ces personnes ont en commun de travailler l’intersectionnalité entre le fait d’évoluer dans le monde de l’art, d’appartenir aux cultures d’islam via un héritage culturel, spirituel et des relations intimes hors d’un carcan hétéronormatif.

MdF. Le parcours ouvre sur des archives liées à un collectif arabo-musulman queer, décisif pour la communauté LGBPTQIA +

IG. Cette première salle qui pose un prélude de l’exposition réunit à la fois des photographies du premier chapitre de l’exposition, les livres qui ont nourri nos recherches, et l’œuvre de l’artiste Sido Lansari « Got To Be Real » qui a été présente à Thundercage. Il a reproduit sur mousseline dans cette installation textile des extraits de textes du Lahzem, l’un des premiers manifestes de personnes homosexuelles arabo-musulmanes ou issues de l’immigration magrébine et amazighe en France, devenu l’un des maillons de l’identité LGBPTQIA+. Une histoire oubliée qu’il fait ressortir et que nous souhaitions inscrire dès le début du parcours pour en revendiquer la lignée et continuité.

MdF. L’œuvre de la 2ème salle de Reda El Toufaili Kanaan joue sur la notion de rideau, le titre de l’exposition qui renvoie au statut de la représentation

IG. La question de la représentation est en effet très importante dans l’exposition qui ne donne pas à voir le statut de l’image tel qu’il serait attendu autour de lectures de l’islam mais de ce que choisit de montrer et de soumettre au regard de l’autre avec Reda El Toufaili Kanaan. Dans cette installation créée in situ, la lumière réagit au son provoqué par le mouvement du spectateur. L’idée est de susciter un cheminement loin des certitudes, associé à une quête spirituelle et personnelle. Ce dispositif cache mais sans le faire complètement.

Reda El Toufaili Kanaan suggère quelque chose qui façonne différemment que l’on évolue dans différents réseaux que ce soient les familles choisies de certaines communautés mais aussi les cercles religieux. Il y a aussi chez l’artiste une forme de politesse, une invitation donnée au visiteur comme celle de venir marcher sur le sel, un geste interdit, comme lors de séances de cuisine avec sa mère, enfant.

MdF. L’artiste Sido Lansari apparait à un autre moment du parcours autour du tabous qu’il revendique comme un espace de création, des œuvres qui s’inscrivent dans une sorte de continuum.

IG. Il y a chez lui une volonté de monter comment ces vécus vont faire corps, chair et mémoire mais aussi s’inscrire dans notre imaginaire comme avec l’idée du tombeau, (œuvre intitulée Passion). Il s’agit de montrer à partir des archives, le travail de personnes qui ont été anonymisées et oubliées autour de cette filiation qui reste. Les mots du fondateur du collectif Lahzem qui disent sa solitude et la fétichisation dont il est l’objet, deviennent matière. Contrairement à d’autres artistes présentés, sa pratique est directe et assez frontale mais sans être dans la provocation, l’artiste ayant vécu dans des espaces où ces identités n’étaient pas acceptées.

« But I’m not a cheerleader » © Emma Bert Lazli, 2024 DR

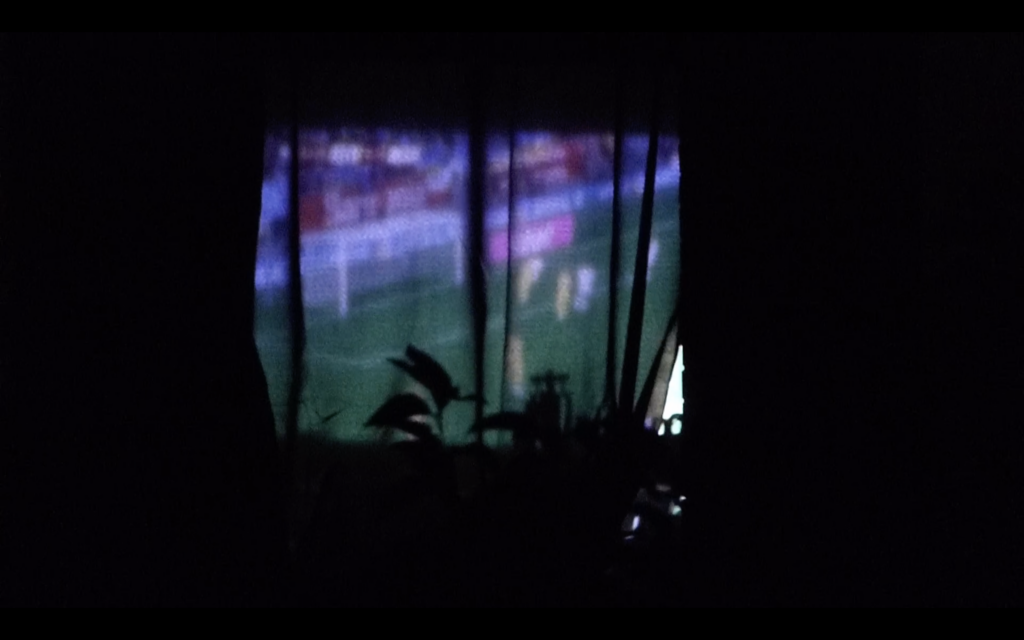

MdF. Dans le film « But I’m not a cheerleader » l’artiste Emma Bert Lazli traite d’assignation à travers le football

IG. On parle d’assignation à des rôles en fonction des genres et comment cela peut prémunir d’aller vers des choses considérées dissidentes lors de la construction des profils de l’enfance avec ce regard qui peut être porté par les parents mais qui peut être changé à l’âge adulte comme lors de la conversation entre cette fille et son père qui regrette de ne pas l’avoir plus accompagnée autour de ce désir de football. Elle affirme une autre féminité que celle qui lui était imposée à travers des cours de danse. Ce film est aussi une référence à un film queer culte des années 1960 « But I’m a cheerleader » autour d’une adolescente lesbienne envoyée en camp de rééducation. Travailler la contrainte par rapport à ces assignations peut être aussi un espace d’affirmation de soi.

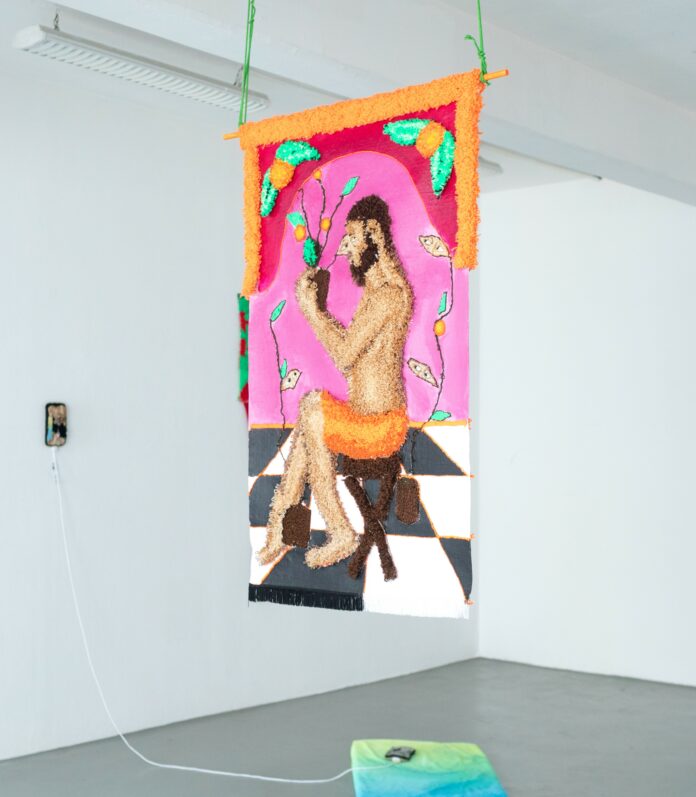

MdF. Amine Habki et l’usage du textile

IG. L’artiste travaille sur la fragmentation des corps et l’autoreprésentation, même si ce sont des corps que l’on ne voit que partiellement. La pudeur occupe une place importante. Une pudeur choisie pour résister à la fétichisation et aux attendus autour des hommes arabes. La douceur, la fragilité et contre-performance, les moments de doute, notamment avec l’univers du football, décentrent le regard dans une forme de résistance. Un homoérotisme assumé.

MdF. Meryam Benbachir et le processus d’effacement

IG. Elle s’inscrit dans un geste radical de maitrise de son effacement qui est mise en scène à travers deux vidéos (tatouages) et un texte en langage crypté dont elle enlève volontairement les signes de ponctuation. Les tatouages sont un support d’identification, un marqueur sur lequel un regard est posé. Étant artiste et critique d’art, elle souligne quand dans certains contextes elle choisit de ne plus partager ses écrits pour qu’ils ne soient plus détournés ou récupérés. Elle lira ce texte lors de la séance des lectures performées le 10 juillet.

MdF. Mehdi Görbüz et le motif du jardin

IG. Il en parle comme d’un jardin de résistance. J’y vois aussi un lien avec l’hortus conclususeuropéen comme lieu nécessaire pour se régénérer, un espace de méditation qui rejoint cet endroit intime de création présent dans l’exposition. Un jardin secret à l’instar de ce que propose José Estéban Munoz d’une utopie queer incarnée et quotidienne. L’installation comprend aussi des panneaux réalisés à partir de gifs issus des conversations familiales whatsapp. Une autre forme d’héritage se joue à travers le mythe de la déesse serpent Shamaran, dont son père lui lisait les histoires, devenue une icône queer au Moyen Orient comme symbole de lutte et de résilience.

MdF. La pudeur choisie

IG. De manière générale cette pudeur se fait dans une démarche revendicatrice dans une idée de maitrise et de contrôle comme chez Reda avec la politesse. Loin d’une posture de crainte ou de peur, il s’agit d’un acte d’autodétermination.

Vue de l’exposition La rhétorique du rideau, ICI – Institut des Cultures d’Islam, crédit Maurice Tric

MdF. Les textiles comme métaphore de l’autodétermination

IG. Les textiles sont très présents finalement même si la rhétorique du rideau se voulait plus théorique. L’idée de l’opacité, de la transparence complète ou partielle, de que l’on va choisir de révéler rejoint une volonté de rester maître d’un discours dans le contexte d’un mouvement de nécessaire prise de conscience institutionnelle de montrer d’autres récits et histoires dissidentes marginales et minorisées sans pour autant tomber dans des biais ou simplifications.

Vue de l’exposition La rhétorique du rideau, ICI – Institut des Cultures d’Islam, crédit Maurice Tric

MdF. Quelle programmation autour de l’exposition ?

IG. De nombreux rendez-vous sont proposées (des concerts, performances, rencontres, visites guidées, ateliers pour les petits et grands, etc.) permettant de développer les thématiques abordées dans l’exposition, d’en tirer les fils.

Parmi tous ces moments, le 10 juillet marque une soirée (s’inscrivant dans le cycle des Veillées de l’ICI) lors de laquelle chaque artiste va pouvoir activer son espace sous la forme de lectures ou performances sur le modèle de Thundercage. D’autres artistes sont invités à ajouter leur voix comme l’auteur Marouane Bakhti, Comment sortir du monde. J’aurai également une conversation avec Jamal Ouazzani autour de cette notion de rhétorique du rideau.

Avec : Meryam Benbachir, Emma Bert Lazli, Reda El Toufaili Kanaan, Mehdi Görbüz, Amine Habki et Sido Lansari

Relire en complément mon interview à La Villette, 100% L’Expo, avec Inès Geoffroy (lien vers)

Infos pratiques :

La rhétorique du rideau

Jusqu’au 27 juillet 2025

Institut des Cultures d’Islam, ICI

Du mercredi au dimanche

De 12h à 19h

Fermé le lundi, mardi et les jours fériés

Entrée libre

Programme des Veillées :