Exposition « Aïta, fragments poétiques d’une scène marocaine », jusqu’au 4 janvier 2026 au Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA, Bordeaux. Crédits photo : Jean-Christophe Garcia

Avec « Aïta, fragments poétiques d’une scène marocaine » au Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA, la commissaire Sonia Recasens revient sur la puissance des traditions orales comme espace de résistance et d’émancipation face au récit colonial en hommage aux cheikhates, poétesses-chanteuses qui déconstruisent les normes d’un système patriarcal dominant. L’Aïta, mémoire vivante et immatérielle est convoquée à travers différents registres dans un parcours favorisant une écriture polyphonique et matériologique autour de savoir-faire traditionnels majoritairement liés au féminin. De nombreux artistes contemporains réinvestissent ces pratiques vernaculaires afin de conjurer la perte et l’oubli comme le souligne Sonia Recassens. La trentaine d’artistes réunis de générations différentes inventent de nouvelles cartographies et tissent un poème à plusieurs voix à la fois intime et collectif qui croise l’histoire personnelle de Sonia Recasens. Elle a répondu à mes questions.

Sonia Recasens photo Octave Desfons

L’exposition rend un hommage à Hadda Al Ghaîtia dite Kharboucha, célèbre chanteuse marocaine devenue figure de résistance : en quoi son parcours est-il devenu un symbole ?

Kharboucha est une figure mythique et fascinante, car malgré son analphabétisme, elle mena une résistance farouche contre le caïd de la région de Doukkala-Abda, Aïssa Ben Omar, inféodé aux pouvoirs des colons. Elle éleva sa voix pour dénoncer ses crimes et appeler avec ferveur à la révolte populaire. Une femme, qui ne savait ni lire, ni écrire, mais qui possédaient « la sagesse et le secret des mots qui vont droit au cœur » pour reprendre les mots de l’écrivain et réalisateur Ahmed Bouanani. Une femme dont l’histoire et les mots ont su traverser les murs des siècles pour résonner encore aujourd’hui dans les cœurs et les mémoires. Une femmes devenue le symbole de la résistance, de l’autodétermination et du pouvoir de l’oralité.

L’Aïta qui signifie « cri » renvoie aux cheikhates, poétesses-chanteuses, ces voix puissantes qui remettent en cause les récits officiels : en quoi l’exposition revendique une écriture féminine vecteur de questionnement des rôles et des assignations ?

L’exposition prend pour point de départ l’Aïta qui est en effet un art porté principalement par de grandes cheikhates (Kharboucha dont on a parlé, mais aussi Mririda N’Aït Attik, Haja El Hamdaouia, Cheikha Aïda, Fatna Bent El Houcine…) qui chantent haut et fort la puissance des femmes, mais aussi leurs peines et leurs désirs avec des paroles qui entremêlent intimité et politique. Les cheikhates sont des chanteuses, des poétesses, des danseuses, qui s’affirment comme des femmes hors normes utilisant l’écriture orale et le corps comme source de pouvoir, de création et d’émancipation. Leur poésie est un langage du corps, une parole incorporée qui met en mot, vibration et geste, les émotions, les peurs et les rêves. Une poésie ciselée comme un outil de reconnaissance et d’autodétermination. L’Aïta s’affirme ainsi comme une écriture féminine qui racontent des histoires fortes à travers les voix puissantes de femmes remettant en question les récits officiels. L’exposition rend hommage à ce matrimoine immatériel et matériel, à travers des oeuvres qui entrecroisant les registres de l’art, de l’oralité et des pratiques vernaculaires, pour mettre en lumière l’incroyable inventivité des traditions orales.

Un art de conter et de se raconter aiguisé comme un outil d’émancipation et de lutte, entremêlant les mémoires intimes et collectives.

Sara Ouhaddou, à travers le textile réveille ce patrimoine immatériel et la force de la tradition orale : pouvez-vous nous écrire l’oeuvre «Karboucha – liyam wa liyam» ?

Kharboucha – liyam wa liyam (2021) de l’artiste Sara Ouhaddou est un imposant parchemin sérigraphié de 12 mètres de long, que je suis très heureuse de pouvoir présenter dans l’exposition. Cette œuvre s’apparente à une tentative plastique de documenter les traditions orales, de donner à voir et à lire un héritage culturel profondément oral, où la transmission passe avant tout par la voix et la mémoire. L’artiste imagine ainsi un alphabet hybride mêlant motifs géométriques islamiques et un alphabet de symboles inspirés à la fois de l’arabe et de l’amazigh pour écrire un poème de la célèbre Kharboucha.

Une section de l’exposition explore la place des photos de famille : comment deviennent-elles un matériau de réécriture ?

Réalisé lors d’une résidence avec les « mamans douées » de Dar Bellarj, le projet About us (2019) de Laila Hida revisite souvenirs intimes et collectifs. Autour d’un travail sur les albums de famille, l’artiste questionne notre manière de conserver les souvenirs, notre rapport à la photographie, à la mémoire, au temps. Ces albums de famille, outil de recomposition des histoires personnelles et politiques dialoguent avec une sélection de textes sur le statut des femmes marocaines, écrits entre 1966 et 1988 dans la revue Lamalif. Je suis très heureuse et très émue de présenter cette œuvre que l’artiste a repenser et réactiver spécialement pour l’exposition au Frac Méca. C’était important pour moi, que l’exposition puisse être incarnée, habitée. Et de voir ces visages d’hommes, de femmes, d’enfants, prises entre les années 1950 et les années 1990 est très émouvant, car je vois mon album de famille. À la fois modeste et généreux, ce projet original célèbre les anonymes qui sont et font l’histoire du Maroc.

Un Maroc que réinvente Aassmaa Akhannouch, telle une conteuse, à travers ses cyanotypes rehaussés d’aquarelle, elle raconte des histoires, des fragments de souvenirs ouverts aux associations d’idées et aux émotions du spectateur. Elle remet en scène des souvenirs qui me sont là aussi très proche par exemple Le goûter où une famille se met à jouer de la musique et à chanter autour d’un goûter, de manière spontanée et joyeuse, me touche et évoque des après-midis d’été auprès de ma famille.

L’artiste Sido Lansari, également exposé à l’Institut des cultures de l’Islam, pose une réflexion sur le genre et les stéréotypes : pouvez-vous nous décrire ses œuvres ?

En effet, nous présentons au Frac Méca, une oeuvre soeur de celle exposée à l’Institut des Cultures d’Islam dans le cadre de l’exposition la Réthorique du rideau curatée par Inès Geoffroy. Initutlée, This Dream Of Love Is Restless l’oeuvre est une invitation au recueillement. Monument en velour vert brodé de fil doré, l’oeuvre nous impose à la fois de relever la tête pour la découvrir et à la fois de nous incliner face aux mots, au récit de Hamid, que Sido a retrouvé dans Gai Pied Hebdo. Sido rend ainsi hommage au récit, à l’expérience qui n’a pas été retenu par les discours dominants, dans les récits officiels. Hamid faisait partie de LAHZEM, un collectif homosexuel arabo-berbère fondé en 1982 en France. Le travail de Sido sur et avec ces archives consiste vraiment à les arracher à l’oubli, à leur donner un autre régime de présence, tout en interrogeant l’assignation, la fétichisation du corps arabe, musulman.

Il y a une deuxième oeuvre de Sido que je suis très très heureuse de pouvoir présenter. C’est une œuvre coup de poing. Une œuvre textile ton sur ton, où l’artiste est venu broder « Cogner de l’arabe ou du PD c’est Kiff kiff ».

C’est vraiment une oeuvre coup de poing, un upper cut, qui vous déséquilibre, et vous met face à la réalité de l’intersectionnalité des discriminations. Une œuvre d’autant plus actuelle, que lors de la dernière Marche des Fiertés LGBTQIA+ qui s’est tenue à Paris le 28 juin dernier, des groupes d’extrêmes droites, des groupes racistes ont tenté d’infiltrer le cortège. Mais heureusement, il y a eu une solidarité pour leur faire un barrage net avec un message clair : lutter contre l’homophobie c’est aussi lutter contre le racisme. Intersectionnalité des luttes.

La partie tradition futuriste semble soulever un rapport contradictoire alors que de nouvelles générations d’artistes s’emparent des savoir-faire vernaculaires : pourquoi cette résurgence selon vous ?

Je pense qu’il y a une volonté de questionner la conception de l’art, tel qu’hérité de l’Occident, de la colonisation. Il y a une volonté de contrevenir à l’idée générale que l’art arrive au Maroc avec la peinture de chevalet importé par les colons. Il y a la volonté de conjurer la perte et l’oubli face à l’industrialisation, à la mondialisation, à l’hypermédiatisation. Il y a la volonté de repenser nos héritages, nos langages, nos futurs. Le titre de cette section renvoie à une citation de l’artiste Mohammed Chabâa: « Notre tradition est révolutionnaire, notre tradition est futuriste ! «

Mohammed Chabâa était une figure historique de l’Ecole des Beaux-Arts de Casablanca, dirigée par Farid Belkahia (1934-2014) de 1962 à 1974. Entouré d’une équipe pédagogique composée d’artistes comme Mohamed Chabâa (1935-2013), Mohamed Melehi (1936-2020) et de chercheurs comme l’historienne de l’art Toni Maraini (1941-) ou le collectionneur Bert Flint (1931-2022), il met en place une réforme pédagogique inspirée du Bauhaus, qui prône la valorisation du patrimoine artistique séculaire et des arts traditionnels du Maroc, dénigrés par les colons, tout en remettant en question la frontière entre artiste et artisan. Dans ce contexte postindépendance, la décolonisation de la culture était une préoccupation centrale pour des artistes en quête à la fois d’esthétiques et d’identités nationales. Dans une perspective transhistorique, les protagonistes de l’École de Casablanca revisitent les arts populaires, arpentent les médinas et les campagnes à la rencontre des artisans et artisanes dans une volonté de se rapprocher de leurs réalités sociales et techniques.

Aujourd’hui, de nouvelles générations d’artistes s’inscrivent dans la lignée de ce mouvement, comme en témoigne leur façon de réincarner des gestes d’artisan.e.s ou encore leur souci d’abolir les frontières entre art contemporain et arts appliqués. Imprégnés des savoirs vernaculaires ou non officiels, les artistes revisitent avec poésie des techniques, des matières, des pratiques traditionnelles, dont ils révèlent la précarité de leur devenir. C’est le cas de Sara Ouhaddou, de M’Barek Bouhchichi, mais aussi de Amina Agueznay qui réalise depuis des dizaines d’année des ateliers d’innovation auprès des artisans et artisanes dans toutes les régions du Maroc pour leur faire prendre conscience de leur agentivité, de leur pouvoir créateur.

Je pense aussi à l’oeuvre monumentale de Salima Naji, architecte et docteure en anthropologie, qui met fait l’immense honneur de collaborer une nouvelle fois avec moi, après « L’esprit du geste » à l’Institut des Cultures d’Islam.

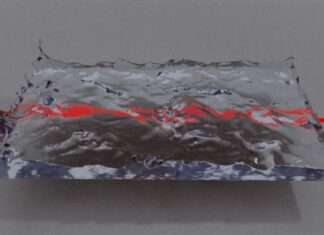

Salima affirme une démarche de paélo innovation, à travers une œuvre qui veille à la revalorisation des savoirs constructifs en terre crue. Sa démarche, faite d’observation et de collaboration, défend une architecture ancrée dans le territoire. Ainsi son intervention/construction au Frac MÉCA est réalisée en collaboration avec le corps enseignant et les étudiants de l’École nationale supérieure d’architecture de Bordeaux . Les techniques et savoir-faire ancestraux collectés dans les oasis du Maroc sont utilisés pour façonner une terre crue draguée dans le Bassin d’Arcachon. Un geste architectural généreux qui crée du lien entre les territoires et les mémoires, les matières et les techniques tout en venant troubler la prétendue neutralité du white cube. Une subtile façon de subvertir les nombreux préjugés qui entourent l’architecture en terre crue longtemps dédaignée et souvent qualifiée d’architecture sans architecte. « Un dédain alimenté, explique l’historienne de l’art Toni Maraini, par l’écart existant entre tradition écrite et tradition orale ».

Tout jeune artiste, Khalid Bouaalam revisite à travers ses installations, le savoir-faire de son père, un artisan potier de la région de Safi. Il documente et cartographie les bouleversements vécus par une communauté d’artisans suite au déplacement forcé de leur atelier, précipitant leur disparition.

N’y a t-il pas un risque d’essentialiser ces artistes marocains qui font partie d’une histoire de l’art globale ?

C’est en effet le risque de toute exposition d’une scène nationale. Aussi heureuse et honorée de cette belle invitation faite par Claire Jacquet en janvier 2023, j’étais aussi prise de vertige par les nombreux écueils qui accompagnent cet exercice délicat. Raison pour laquelle, j’ai pris comme point de départ le souffle poétique de l’Aïta.

Forme originale de poésie chantée, l’Aïta joue un rôle social important grâce à ses textes qui chroniquent le quotidien comme les évènements historiques. Partie intégrante de l’identité marocaine, les traditions orales sont une des formes d’expression les plus populaires et les plus anciennes. Omniprésentes, elles touchent à de nombreux domaines de la vie et prennent des formes variées comme les contes, les poèmes, les chants, les berceuses pour aborder des sujets les plus divers.

L’Aïta est une forme d’improvisation poétique dont le processus d’écriture est à la fois collaboratif et flexible. Composés à plusieurs voix, les chants évoluent et s’enrichissent au gré des circulations et des interprétations, ce qui rend leur transcription et leur traduction particulièrement difficiles. C’est là une belle métaphore de l’exercice délicat auquel je suis censée me prêter : concevoir une exposition de la scène artistique marocaine.

Assumant une démarche intuitive, sensible et relationnelle, je m’inspire du souffle poétique de l’Aïta pour imaginer une exposition, qui, tel un poème composé à plusieurs voix, raconterait la vie des hommes et des femmes, chanterait l’amour et la volupté, la famille et la communauté, dénoncerait les répressions et les discriminations tout en rendant hommage aux femmes, gardiennes des mémoires.

L’exposition ne propose pas un récit figé sur la scène marocaine, mais au contraire l’exposition a été pensée pour faire résonner plusieurs voix, plusieurs récits à travers un parcours sensible qui crée des liens entre des artistes de différentes générations et régions du Maroc, entre des œuvres de différents médiums.

L’Institut français du Maroc soutient l’exposition : quel a été son rôle ?

L’Institut Français du Maroc a accompagné et soutenu le projet dès ses débuts. J’ai pu effectuer 3 voyages de prospection pour rencontrer des artistes. Outre un précieux soutien logistique et administratif, l’Institut Français du Maroc a apporté un soutien financier pour la réalisation d’un ouvrage bilingue français/arabe co-édité avec Kulte éditions, fondé par Yasmina Naji à Rabat.

Le catalogue : quelles contributions ?

Le livre qui accompagne l’exposition a été pensé comme un prolongement plus que comme un catalogue d’exposition, dans le sens où en plus d’un texte qui présente l’intention générale de l’exposition, des invitations ont été faites à des autrices pour qu’elles puissent enrichir la conversation autour de l’écriture, de l’oralité, de l’histoire de l’art et de la poésie. Par exemple, invitée à une carte blanche, Rim Battal, poétesse et romancière a ainsi écrit un sublime poème hommage à Mririda N’Aït Attik, poètesse de la première moitiè du 20ème siècle. Fatima Zahra Lakrissa et Toni Maraini, deux historiennes de l’art de deux générations différentes conversent sur les liens et affinités entre histoire de l’art et poésie, critique d’art et enseignement. Enfin Maud Houssais nous plonge dans l’histoire d’une utopie devenue réalité, celle du Moussem d’Assilah.

Liste des artistes : Oumaima Abaraghe, Amina Agueznay, Malika Agueznay, Aassmaa Akhannouch, Daoud Aoulad-Syad, Amina Benbouchta, Meriem Bennani, Khalid Bouaalam, Bouzaïd Bouabid, M’Barek Bouhchichi, Khadija El Abyad, Abdellah El Hariri, Fatima Hassan El Farouj, Badr El Hammami, Abdessamad El Montassir, Hicham Gardaf, Yasmine Hatimi, Mohssin Harraki, Laila Hida, Soukaina Joual, Seif Kousmate, Faouzi Laatiris, Sido Lansari, Mohammed Laouli, Randa Maroufi, Salima Naji, Bouchra Ouizguen, Sara Ouhaddou,

Younès Rahmoun, Amina Rezki et Chaïbia Talal.

Catalogue Bilingue français-arabe, co-édition : Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA et Kulte Editions, 144 pages, 25 euros (en vente à la librairie du Frac)

Infos pratiques :

« AÏTA », fragments poétiques d’une scène marocaine

Jusqu’au 4 janvier 2026

Ouverture du mercredi au dimanche de 13h à 18h

Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA,

5 Parvis Corto Maltese,Bordeaux