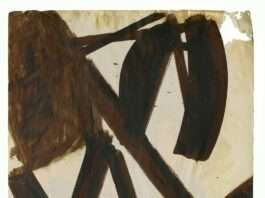

Francesca Hummler, The Family Tree, courtesy de l’artiste

« Our Dollhouse », la série de Francesca Hummler, s’impose comme l’une des révélations des Photaumnales 2025, sous le commissariat d’Emmanuelle Halkin, visible à Beauvais, parc de la gare, aux côtés d’autres photographes.

Pendant plus de treize ans, Francesca a photographié sa petite sœur, en réponse à la douleur légitime de celle-ci de ne pas figurer dans les souvenirs familiaux antérieurs à son adoption.

Nées à dix ans d’écart, les deux sœurs ont grandi dans une famille germano-américaine aux États-Unis. Soutenir sa sœur dans la construction de sa confiance en elle et l’exploration de son identité en tant que jeune fille noire dans un contexte familial multiculturel est devenue une forme de thérapie par la photographie.

Un motif central de la série est une maison de poupée, à l’origine construite par leur arrière-grand-père puis complétée par leurs grands-parents. Ensemble, les deux sœurs l’ont remplie d’objets de famille transmis de génération en génération. Cet acte collaboratif devient un geste symbolique d’inclusion et d’appartenance. Une œuvre profondément intime sur l’héritage et le poids des secrets dans les dynamiques familiales. L’artiste revient également sur l’étape décisive que représente l’autoportrait « Et Jésus pleura » de la série Rituels face aux injonctions de l’Église en matière de sexualité, le medium photographique ayant un pouvoir libérateur pour reconstruire récits et symboles.

A noter que Our Dollhouse fait également partie de l’exposition collective « Gen Z. Shaping a New Gaze » présentée à Photo Elysée, Lausanne.

Francesca Hummler (née en 1997 à New York) est une artiste visuelle et chercheuse germano-américaine. S’inspirant de son expérience de fille d’immigrés allemands, elle explore les notions d’identité, d’intimité familiale et de traumatismes intergénérationnels. Influencée par la photothérapie, elle pratique l’autoportrait et collabore avec d’autres dans sa démarche artistique. Son travail a été exposé dans des lieux tels que Paris Photo et le Musée Sprengel.

Aviez-vous entendu parler des Photaumnales avant d’y participer ?

Oui, j’en avais entendu parler. Quelques-uns de mes amis, notamment Daniel Szalai et Alice Pallot, y ont présenté leur travail lors de la précédente édition. Pour moi, c’est l’un des aspects les plus précieux d’évoluer dans une communauté photographique : pourvoir continuer à se croiser à travers différents pays et contextes.

Avez-vous choisi le lieu de votre exposition ? Que ressentez-vous à l’idée de présenter votre travail au « Parc de la gare », aux côtés d’autres artistes ?

Non, c’est l’équipe des Photaumnales ainsi que la commissaire Emmanuelle Halkin qui ont choisi l’emplacement pour mon travail. J’ai vraiment adoré la mise en scène. Présenter la série le long de la promenade principale du parc a créé une expérience unique, avec un vrai sentiment d’ouverture. C’est un privilège de montrer mon travail aux côtés d’une telle diversité de projets, tous reliés par un thème commun.

Emmanuelle est une commissaire très talentueuse, qui veille à ce que les œuvres soient présentées de la meilleure façon possible. Je pense qu’elle comprend vraiment pourquoi je fais des images, et son soutien compte énormément pour moi. C’est aussi une personne incroyablement chaleureuse, et on ressent son attention dans la manière dont elle a sélectionné les artistes. Tous étaient accessibles, généreux et ouverts à la discussion autour de leurs projets, ce qui a rendu l’expérience encore plus spéciale.

Vous présentez Our Dollhouse. Que symbolise cette maison de poupée dans votre pratique artistique ?

La construction de la maison de poupée a été commencée par mon arrière-grand-père. Comme il travaillait dans une fabrique de nouilles, le rez-de-chaussée a en fait été réalisé à partir de vieilles caisses en bois utilisées pour les nouilles. Pour moi, cette maison de poupée est un véritable héritage familial. Mon grand-père, qui a poursuivi sa construction, est décédé il y a deux ans. Il était professeur d’allemand et me racontait toujours des histoires sur notre famille, son enfance, le dialecte souabe, et la Seconde Guerre mondiale.

Aujourd’hui qu’il n’est plus là, je ressens une responsabilité de faire vivre la mémoire et les récits de notre famille. Cela me paraît d’autant plus important que mes parents ont peu de lien avec la culture ou la langue allemandes. Ma sœur Katherine prend actuellement des cours d’allemand, et toutes les deux, nous essayons de préserver cette part de notre héritage, notamment dans l’optique d’avoir, un jour, nos propres enfants.

La maison de poupée a aussi été un moyen, pour notre famille, d’aborder des sujets difficiles. Elle est à la fois une scène et un espace métaphorique où, en plaçant Masantu à l’intérieur comme une figure géante, nous réfléchissons à son arrivée dans notre famille. Pour moi, c’est important, car cela symbolise la célébration du cheminement de notre famille dans la recherche d’une identité culturelle. Ce projet marque aussi la première fois où j’ai appliqué l’approche thérapeutique de ma photographie, jusque-là utilisée uniquement dans mes autoportraits à l’histoire de ma propre famille.

Observons de plus près l’image Der Stammbaum ou L’Arbre généalogique. En quoi cette photographie reflète-t-elle l’essence de ce que vous et votre sœur Masantu avez voulu exprimer ?

Dans Der Stammbaum (L’Arbre généalogique), Masantu accroche son propre portrait en noir et blanc sur le mur de l’« arbre généalogique » de la maison de poupée, aux côtés des images issues de nos archives familiales. Certains portraits remontent à plus d’un siècle, comme celui de notre arrière-grand-père paternel Johann Hummler, photographié en 1917, peu avant la fin de la Première Guerre mondiale et même plus loin encore, avec les parents de sa mère, en 1860. La famille Hummler tenait des archives très détaillées, en partie en raison des exigences de l’Allemagne nazie en matière de documentation des origines, comme le Ahnenpaß. C’est une histoire sombre, mais qui nous permet aujourd’hui de remonter notre lignée jusqu’en 1680, avec chaque photographie soigneusement annotée de noms, de dates de naissance et de lieux.

Dans l’image, Masantu tient un portrait d’elle-même, dans lequel elle porte également ma robe de confirmation. Dans un geste presque à la manière d’une mise en abyme, Masantu tient en main un portrait de notre arrière-grand-mère maternelle, Paula Banzhaf. Dans ce portrait, Paula porte un collier de perles, tandis que Masantu, au moment où elle tient l’image, arbore une croix éthiopienne en argent. Les traditions religieuses de ces deux figures sont différentes, et notre famille n’a jamais pu retracer à quelle Église appartenait la famille biologique de Masantu. Mais ce rapprochement visuel entre les deux portraits est très parlant.

Pour moi, cette photographie résume parfaitement ce que nous avons voulu exprimer : que Masantu a toute légitimité à revendiquer l’histoire et la mémoire de notre famille, et que nous construisons ensemble l’avenir. C’est une image qui montre la famille lui faisant une place, la soutenant, l’accueillant dans une lignée qui s’étend à la fois vers le passé et vers le futur.

J’aime aussi intégrer dans mes images des « Œufs de Pâques » des objets, des gestes ou des symboles qui portent des histoires que seuls ma famille et moi pouvons réellement décrypter. Ils peuvent sembler de simples détails pour d’autres, mais pour nous, ils fonctionnent comme un album de famille, confirmant notre histoire et nous rappelant pourquoi nous sommes là aujourd’hui.

Dans votre série Rituals, vous explorez à la fois le poids des contraintes religieuses et le potentiel libérateur de la photographie. Comment l’autoportrait avec le sang dans l’œil est-il devenu un moment charnière pour vous ?

Cette photographie, And Jesus Wept (Et Jésus pleura), est la première de la série Rituals, même si je ne m’en suis pas rendu compte sur le moment. C’est un autoportrait où du sang coule de mon œil droit, en référence à Jésus suant du sang dans le Jardin de Gethsémani, avant la crucifixion. Pour moi, cette image saisit le conflit intérieur que j’ai ressenti adolescente, entre ma foi et l’emprise de l’Église sur ma sexualité. Ayant grandi dans un foyer protestant, ma bisexualité était perçue comme une contradiction à la « pureté » que je devais incarner en tant que femme. Le sang ne parle pas uniquement de souffrance : il incarne aussi la douleur de devoir cacher qui je suis.

À travers la photographie thérapeutique, je confronte la honte et les interdits avec lesquels j’ai grandi. Je crois toujours en Dieu, mais pas en celui que l’Église m’a imposé, celui qui exigeait que je m’efface. La photographie m’offre un moyen de résister, de reformuler les symboles qui m’ont un jour opprimée. Mes Commandements de l’Autoportrait, tels que Tu ne maudiras pas ta propre vérité ou Honore et chéris l’amour sous toutes ses formes, me rappellent que je peux réapproprier ma foi selon mes propres termes.

Sur le plan esthétique, Rituals a des tonalités plus sombres que mes projets précédents, plus fantaisistes. Il y a une colère sous-jacente, un glissement du domestique vers la soi-disant maison de Dieu. J’utilise des gestes qui placent ce qui ne devrait pas « appartenir » dans un espace sacré, par exemple me cacher sous un voile d’autel, pour renverser le sacré. Cela reflète la façon dont la foi persiste même lorsque les Écritures s’estompent, tout comme les souvenirs générationnels que j’ai explorés dans d’autres projets.

D’une certaine manière, c’est le premier travail où je parle ouvertement de ma propre biographie, en abordant directement les questions de genre et de sexualité, plutôt que par le prisme de ma famille. And Jesus Wept a marqué un tournant, car cette image m’a permis de faire face à cette histoire, et de la réinventer non pas comme une honte, mais comme un acte de dévotion.

En tant que fille d’immigrés allemands aux États-Unis, comment la question de l’identité transgénérationnelle influence-t-elle et façonne-t-elle votre travail ?

Mon identité en tant que première génération américaine est indissociable de mon travail. Mes parents ont quitté la région de Stuttgart pour s’installer aux États-Unis en 1994, où ma sœur et moi sommes nées. En 2010, ma plus jeune sœur, Masantu, a rejoint notre famille à la suite d’une adoption en Éthiopie. Grandir dans un foyer binational, souvent éloigné de la famille élargie et de la culture allemande, m’a rendue très consciente de la manière dont la migration façonne l’identité.

Dans ce contexte, la photographie est devenue un moyen de combler la distance entre les lieux géographiques, mais aussi d’explorer les multiples facettes de mon identité. Ma pratique part de ce point de départ et interroge comment les archives, la transmission orale et le portrait mis en scène peuvent à la fois préserver des histoires familiales fragiles et questionner qui a le droit d’être représenté.

Cela se retrouve dans des projets comme Das Kuckucksei (L’œuf du coucou), réalisé dans la maison de mes grands-parents à Plüderhausen, en Allemagne. À travers des séances photo et des conversations avec eux, j’ai mis au jour des récits de guerre, de déplacement, de croyances conservatrices et de dynamiques familiales qui ont façonné non seulement leur vie, mais aussi celle de ma mère et, par héritage, la mienne. Cela a renforcé ma conviction que le traumatisme se transmet par le corps, et pas uniquement par les archives.

Mon travail entre en résonance avec le concept de postmémoire développé par Marianne Hirsch, cette idée que la « génération d’après » hérite du traumatisme culturel des générations précédentes.

D’une certaine manière, la photographie est pour moi une façon de préserver, réinterpréter, et parfois même réparer les fils de l’identité à travers les générations, tout en reconnaissant les fractures et les hasards qui ont défini la formation de ma famille.

Dernière question : vous êtes diplômée du Royal College of Art à Londres. Quel regard portez-vous sur ces années d’études ?

J’ai vraiment beaucoup apprécié mon passage en programme de Master. Les personnes que j’ai rencontrées au RCA m’ont poussée à prendre ma pratique artistique plus au sérieux, et je suis toujours en contact étroit avec plusieurs de mes camarades. Je trouve que c’est une réelle perte que le programme ait depuis été réduit à un an car le temps prolongé que j’ai eu là-bas a été déterminant pour moi.

Je me sens privilégiée d’avoir pu vivre cette expérience, d’autant plus que j’ai financé mes études en économisant de l’argent gagné en travaillant comme conductrice de bus et dans un laboratoire de chimie pendant le Covid.

La rédaction de mon mémoire a marqué un tournant. Cela m’a permis de clarifier ma démarche et de trouver les mots pour comprendre ce qui me pousse à créer des images. Je me suis notamment appuyée sur les pratiques d’artistes comme Jo Spence et Rosy Martin, et cela a été un vrai moment d’accomplissement personnel quand j’ai récemment déjeuné avec Rosy à Londres.

Londres n’était pas un endroit où je m’étais imaginée vivre, mais sa scène artistique est incomparable. Même si j’y créais rarement mes œuvres, la plupart de mes projets ont vu le jour lors de voyages ou chez moi, en famille. Le RCA m’a offert des bases solides et l’élan nécessaire pour construire une pratique artistique durable pour l’avenir.

Site de l’artiste :

Infos pratiques :

PHOTAUMNALES

22ème édition

« Habiter »

Carte des lieux

Jusqu’au 31 décembre 2025

« Gen Z. Shaping a New Gaze »

Photo Elysée, Lausanne

jusqu’au 1 er février 2026